川观新闻

2024-06-19 21:29发布于四川四川日报社川观新闻官方账号

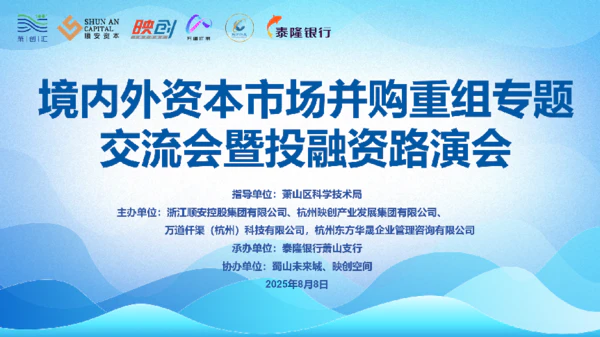

阿来与穆凤玲川观新闻记者 肖姗姗 文/图6月19日,第三十届北京国际图书博览会(简称“图博会”)开幕首日,阿来作品创作及翻译漫谈——《西高地行记》《阿来讲杜甫成都诗》《阿来游记》在北京国家会议中心举行。阿来、徐则臣两位茅奖作家与俄罗斯汉学家穆凤玲,以阿来的作品翻译为线索,漫谈中国文学走向海外的翻译之路。今年,北京国际图书博览会特别与做書、法国文化中心、ANO俄罗斯翻译研究院、SKP-RDV书店等单位机构合作,以相关国家与中国文学、文化交往的代表性元素为主题线索,邀请中外作家、学者、翻译家,围绕多元话题展开交流。徐则臣阿来对翻译有非常美好的期待众所周知,文化差异导致的理解难题、语言转换中的信息丢失以及读者对此理解的不同,文学翻译时刻面临着这样的挑战。时常阅读引进作品的读者想必对此不会感到陌生,而当情况调转,将中国文学翻译成各国语言,又是怎样一种体验?对此,阿来有着自己的见解。阿来回忆,他在年少时第一次接触到外国文学的时候,读起来有非常惊艳的感觉。“比如当时读《这里的黎明静悄悄》,虽然书很旧很破,而且残缺了前后几页,甚至我连书名都不知道,但对了就觉得与之前的战争小说不一样,它有对战争的反思,有对人性的种种考量。”阿来直言,这就是好的翻译带来的阅读意义。有意思的是,作为一个藏族人,阿来在创作时,也率先对自己的文字进行了翻译。“我那些主人公说话的时候,他肯定不是用汉语在说话,是用藏语说的,我用汉语把它写下来的时候,其实在脑子里已经经过了一次翻译。”谈及翻译,阿来对一些普遍意义上的质疑作出了他的回应。比如,翻译会让原汁原味的文学有损失,阿来说:“当它变成另外一种文字的时候,难道没有增加点什么吗?我在里面发现了非常多的有趣的增加,所以我对翻译没有那么绝望,当我们要吸收别的文化时,我想我们都要依靠翻译,所以我自己对翻译有非常美好的期待。而且不光是期待,今天,我们自己的知识构成和世界观的塑造,80%其实是来自翻译的,也许我说80%还少一点,我们应该,肯定要对从别的语言翻译过来的东西充满希望。”阿来直言,再好的外语,也不能读遍世界上所有的原著,“所以,我觉得翻译是伟大的!”漫谈现场徐则臣认为作家都受惠于翻译对于阿来的看法,徐则臣也感同身受。他觉得有增有减,是一种美好的“误读”。“翻译就是一个有增有减的过程,不存在完全忠于原著的翻译。就像一千个人眼中有一千个哈姆雷特,一本《红楼梦》有一万种读法。”徐则臣说,像《战争与和平》这样的小说,即使翻译成任何语言,哪怕翻译家不那么高明,但只要翻译出来它内部的一些实实在在的干货,依然能发现这是一部伟大的小说,“基本的东西保留了,然后做一些因地制宜的调整,这没有任何问题。”总而言之,翻译不是文字搬家,而是传递文字所表述的内涵。徐则臣还提到,中国乃至世界各地的作家都是受惠于翻译文学的,而且翻译文学在很大程度上丰富了作家的汉语写作,“汉语写作不是一帮中国作家,发展到今天,还包括一些翻译家,不仅仅包括把别的国家的语言翻译成我们自己语言的这样一些中国的翻译家,还包括把中国的文学翻译成外国语言的外国翻译家。”在徐则臣看来,很多译本已经参与到整个中国文学的发展和建设。阿来穆凤玲期待再次翻译阿来作品俄罗斯汉学家穆凤玲正是阿来《尘埃落定》的翻译者,在现场,她一再强调阿来的文字有巨大的感染力,“我看他的作品和翻译他的作品,总是会不由自主地哭起来。”穆凤玲将自己的发言时间变成了对阿来的专访,她了解阿来创作时如何在藏语和汉语直接切换,如何写出如此打动人心的文字,并表示希望有机会还能继续翻译阿来的作品,将其介绍给俄罗斯更多的读者。查看原图 115K